こんにちはライターの高木です。今回は日持ちする料理の条件について解説します。

この記事を読むと

日持ちする調理法と調理法を用いた代表的な料理が理解できる

前回は作りおき料理をする前に理解しておきたい容器の消毒と調理後の放冷方法について書きました↓

日持ちのする料理の条件

日持ちする料理とは数日経っても作りたての料理と比べて味、栄養価が損なわれていない料理です。では、なぜ日がたつと味、栄養価が損なうのでしょうか、答えは料理に含まれる味覚成分、栄養素が微生物によって分解され、人に悪影響を及ぼす成分が生成されるからです。つまり、微生物が増えにくい環境を調理することで日持ちする料理となります。

食品において微生物が増えにくい環境は

①微生物が活動できる水分が少ない

②塩分・糖分濃度が高い

③酸性である(pH4以下)

④抗菌作用が含まれるスパイスを使用している

以上の4つの要素が考えられます。少し専門的な話となりますので一つずつ例題を含めながら説明していきます。

①微生物が活動できる水分が少ない食品

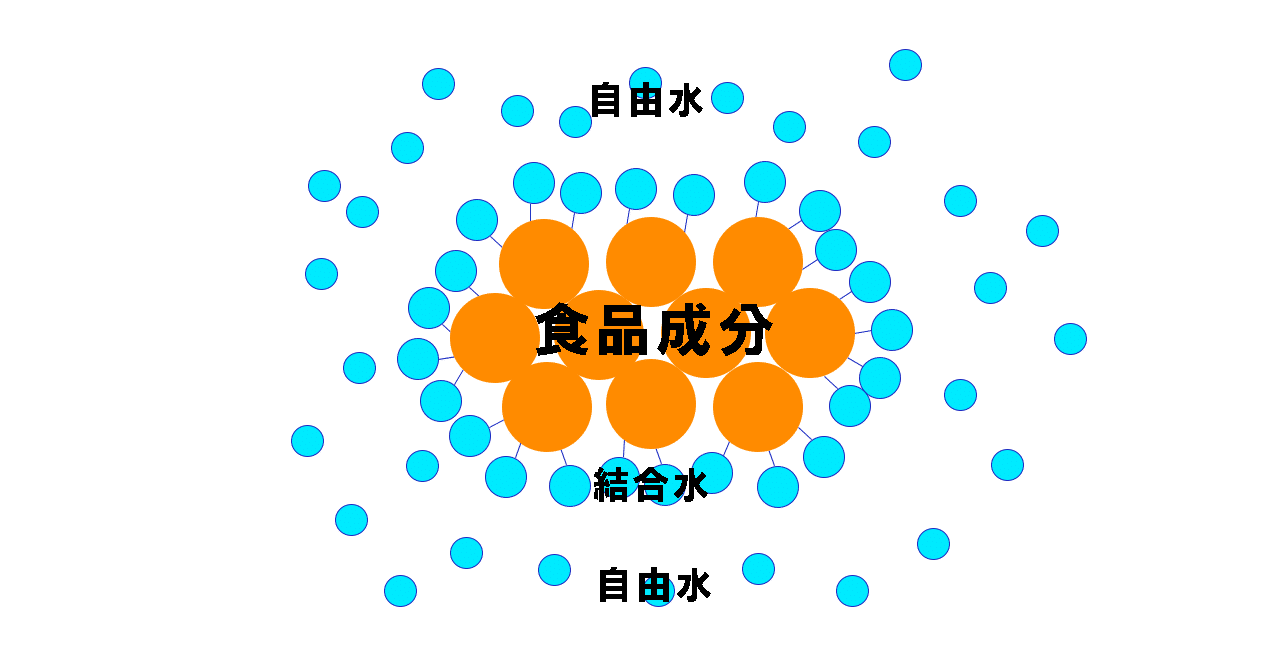

食品中の水分は、結合水と自由水に分類することができます。結合水は文字通り、タンパク質など食品中の成分に結合している水分で、食品成分と強く結びついているため、微生物が増殖のために利用することができません。自由水は食品中の成分に結合していない水分で、何とも結合していないため、

微生物が増殖するために利用することができます。つまり、結合水が多ければ、微生物は増殖しにくく、自由水が多ければ、微生物が増殖しやすくなります。

図1 食材の自由水と結合水

調理加工を行っていない生鮮食品は自由水が多いため、微生物が増殖しやすく日持ちしません。乾燥させたり、以下で説明する塩分・糖分濃度を高くすることで食品に含まれる自由水の割合を減らすことができます。

②塩分・糖分濃度が高い食品

塩や砂糖は食品中の自由水を結合水に変える働きがあります。谷井・斎藤の研究報告によると一般細菌は塩分濃度が15.6%、ショ糖濃度が58.4%を超えると増殖しなくなります1)。これらの条件が当てはまる料理としては冷蔵技術が発達していない時代からある保存食である干し肉、漬物、果物の砂糖漬けジャムなどがあります。しかし、塩分、糖分は生活習慣病の観点から見ると多く摂取することは望ましくありません。高塩分・高糖分食品の摂り過ぎには注意が必要です。

③酸性(pH4以下)の食品

微生物には増殖に最適なpHがあり、一般細菌ではpH4以下になると増殖が著しく抑えられます2)。酸性の調味料である酢を用いることは料理のpHを下げる調理法の一つです。加工食品に記載されている原材料表示に保存料と書かれているものの多くは食品のpHを調節して微生物の増殖を抑え保存性を高めています(一部の保存料は別の方法で微生物の増殖抑制に働いています)。

④抗菌作用が含まれるスパイスを使用した食品

クローブ、シナモン、ニンニクなどの香辛料には抗菌作用のある成分が含まれていることが報告されています3)。ただし、抗菌力は合成保存料と比べて高くないため、スパイス単体で微生物の増殖を抑えると味が損なうという結果になってしまいます。そのため、料理の長期保存を理由にスパイスを利用する場合は他の保存性を高める方法と併用する必要があります。

まとめ

今回は日持ちする料理の条件について解説しました。

①微生物が活動できる水分が少ない

②塩分・糖分濃度が高い

③酸性(pH4以下)である

④抗菌作用が含まれるスパイスを使用している

4つの条件は微生物の増殖を抑制するためには効果的な方法ですが、すべての料理に適応できる方法でもないですし、食材の味を活かした料理ではないので味がワンパターンになるものが多いです。今後はこれらの条件を理解した上で美味しさも維持できる方法がないか料理しながら探っていきたいと思います。

参考

1) 谷口潤郎,斎藤祥治, 海水総合研究所 研究報告, vol.16, p54 (2014)

コメント