じゃがいもは、ナス科に分類される南米の高原地を原産とする植物です【1】。

同じナス科の植物としてトマトやナスがあり果実を食用部とする植物が多いです。

じゃがいもの食用部は塊茎と呼ばれる部位で地下に水とでんぷんが蓄積され肥大したものになります。

じゃがいもは収穫時期によって完熟したじゃがいもと新じゃがいもに分けられます。

完熟したじゃがいもは成熟した状態で収穫したもので水分量が少なくデンプンを豊富に含む、貯蔵性に優れた状態で通年にわたって流通しています。

対して新じゃがいもは蔓が緑色のうちに収穫されたもので水分量が多く甘味があり、デンプンが少なく腐りやすいです。

この記事では主に完熟したじゃがいもについて紹介します。

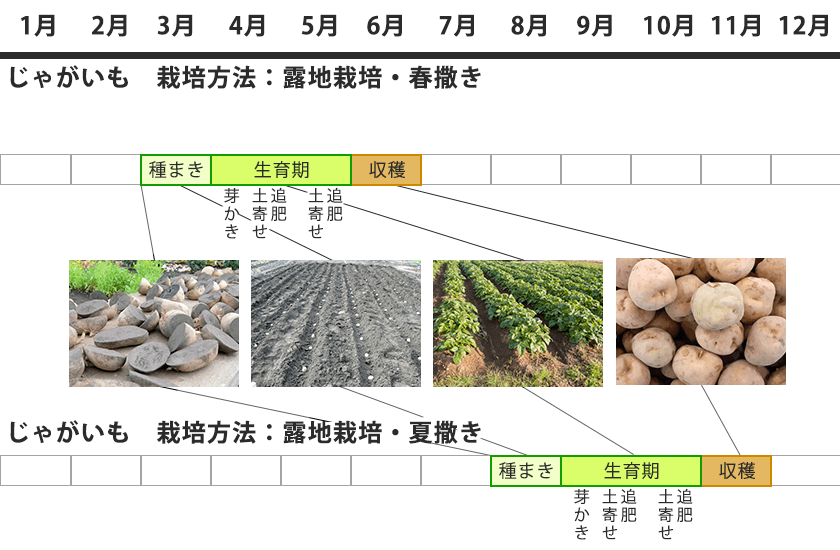

・じゃがいもの栽培時期は春撒きと夏撒きがある

約3ヶ月で収穫でき、芋類の中では比較的はやい。

詳しくは→1.生産方法と旬の時期 じゃがいもはこのようにしてできるへ

・じゃがいもは品種によって食感が異なる

ホクホクとした食感のメークインとねっとりとした食感が有名。

詳しくは→2.じゃがいもの特徴 風味や食感、品種ごとの違いについてへ

・じゃがいもには食物繊維、カリウム、ビタミンCが豊富!

詳しくは→3.じゃがいもの栄養評価へ

・じゃがいもは品種の特徴に合わせて調理方法を考えよう

メークイン系はマッシュドポテトやヴィシソワーズ、男爵系はグラタンや肉じゃががおすすめ。

詳しくは→4.じゃがいもの選び方、調理方法、保存方法へ

1.生産方法と旬の時期 じゃがいもはこのようにしてできる

じゃがいもの播種の時期は露地栽培の場合、春撒き(2~3月頃)と夏撒き(8~9月)があります。

播種後、約3ヶ月で収穫することができ芋類の中では比較的早く収穫することができます。

収穫時期は春巻きの場合6月頃、夏撒きの場合は11月頃になります。

じゃがいもは初夏と秋~冬が旬ですが地域によって栽培時期をずらし産地リレーによって通年で流通が可能な食材となります。

傾向として初夏が終わり、夏(6~8月頃)になると価格は高騰しやすいです。

| 食材名 | 収穫までに必要な時間 |

|---|---|

| じゃがいも | 3ヶ月 |

| さつまいも | 5か月 |

| さといも | 4ヶ月 |

じゃがいもは①播種 ②芽かき ③土寄せ、追肥 ④収穫の流れで生産されます。

播種

じゃがいもは種子からではなく種イモという塊茎の一部を使って栽培します。

種イモは1個当たり80~120gのものを芽が2~3個になるように2等分にします。

切断面には殺菌のため灰を塗り天日干しを行います。

植え付けは種イモの切り口を下にして芽が上に来るようにして行います。

芽かき

芽が10㎝ほど伸びたころに太くて丈夫な芽を2本ほど残し、細い芽をかきとります。

芽かきを行う目的はじゃがいもの塊茎に栄養を集中させるためで、これにより塊茎の肥大が促進されます。

土寄せ・追肥

土寄せはじゃがいもの成長に合わせて2回ほど行われます。

じゃがいもは大きくなると塊茎が露出し表面が緑化します。

塊茎が緑化するとじゃがいもの商品価値が下がる為、露出する前に土寄せを行います。

1回目の土寄せと追肥は草丈が15㎝ほどになる頃に行います。

この時期に行うと雑草の抑制や収穫量の増加が見込めます。

2回目の土寄せと追肥は蕾が付いた頃に行います。

塊茎が肥大して露出するため土寄せで緑化を防止していきます。

追肥は塊茎の肥大を促進させるために行います。

収獲

じゃがいもの収穫は新じゃがではない場合は蔓を乾燥され葉を枯らしてから行われます。

乾燥させることで塊茎を熟成させ皮を硬くしていきます。

土が乾燥した状態での収穫が好ましいため、晴れた日に収穫を行います。

緑化を防ぐため収穫後は直射日光は避けて風乾します。

2.じゃがいもの特徴 風味や食感、品種ごとの違いについて

じゃがいもの食感

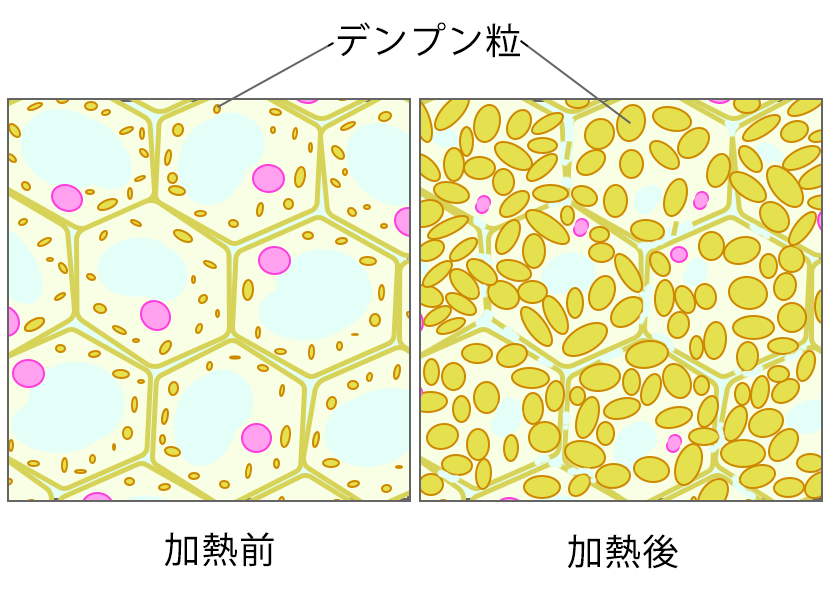

じゃがいもの塊茎はデンプンを多く含む食材です。

デンプンはじゃがいもの細胞内に粒の状態で存在します。

加熱することでデンプンが水分を吸収しホクホクとした食感になります。

そのためじゃがいもはカブやたまねぎのようなみずみずしさは感じられません。

じゃがいもの食感は品種によって異なります。

日本ではじゃがいもはメークインと男爵が有名な品種です。

メークインは”ホクホク”とした食感の品種で男爵は”ねっとり”とした粘りのある食感の品種です。

メークインのようなホクホクとした食感のじゃがいもは男爵系のじゃがいもよりもデンプンを多く含みます。

そのため加熱調理するとデンプン粒が膨れて細胞内の密度が高くなり細胞同士の結合が崩れやすくなります。

これによりきめ細やかで水分が少なくふっくらとした食感になります。

対して、男爵のようなねっとりとした食感のじゃがいもは水分が多く含みます。

デンプンが少ないことから加熱調理しても細胞内の密度はメークイン系のじゃがいもほど高くなく細胞同士がくっついたままなので水分が多くしっかりとした食感になります。

じゃがいもの香気成分

じゃがいもには土の香り、脂の香り、果実の香り、花の香りがする成分を含みます。

ゆでることでこれらのにおいは強まり、焼き料理によってメチルブタナールやメチオナールなどの麦芽のような甘い香りが加わります。

調理したじゃがいもは2~3日ほどの時間が経過すると古臭い不快臭になるのは脂肪酸分解物が酸化されて不快臭を伴うアルデヒドに変化することに由来します。

酸化はじゃがいもに含まれるビタミンCによって抑制されますが、時間経過でビタミンCが消耗すると脂肪酸分解物の酸化は進みます。

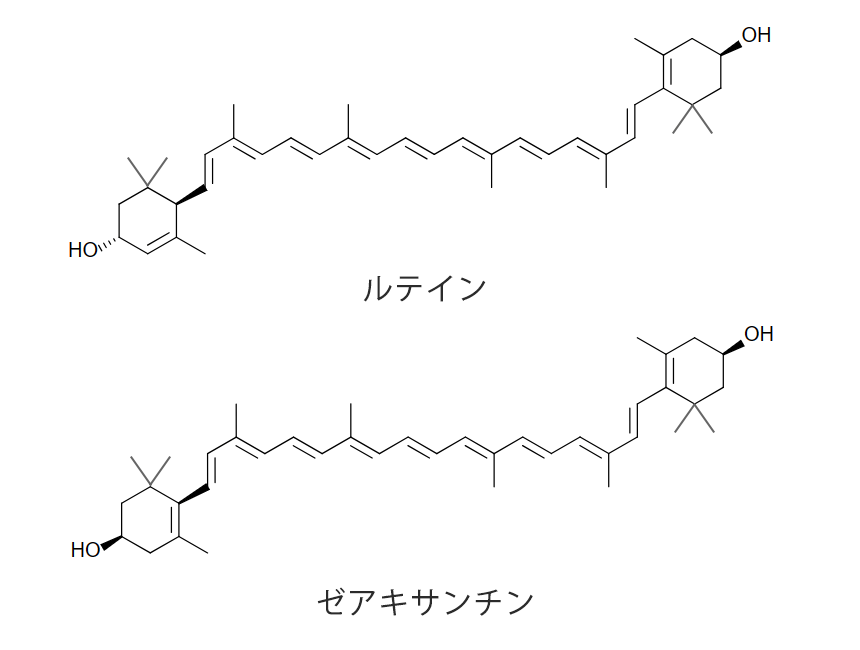

じゃがいもの色素成分

じゃがいもは品種によって中の色が黄色のものがあります。

この色はルテインやゼアキサンチンなどの脂溶性カロテノイドによるものです。

また、マイナーな品種ですがシャドークイーンというじゃがいもは紫色をしており水溶性のアントシアニンによるものです。

水溶性であるため水で脱色するため煮込み料理には向いていません。

3.じゃがいもの栄養評価

じゃがいもは日本食品成分表で様々な調理方法での100gあたりの成分値が記載されています【4】。

調理方法の違いによる成分値の変化も踏まえて栄養評価をしていきます。

じゃがいもは皮むきの状態で食べることが多いと考え、皮つきの成分値をピックアップしました。

スマホ版は横スクロールで表全体を確認できます。

豊富に含まれている栄養素は濃い色、一定量含まれている栄養素は薄い色で強調表示しています。

| 脂質 | 炭水化物 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 食材名 | エネルギー kcal | 水分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 飽和脂肪酸 g | n-3系不飽和脂肪酸 g | n-6系不飽和脂肪酸 g | コレステロール mg | 炭水化物 g | 食物繊維 g |

| 塊茎 皮なし 生 | 59 | 79.8 | 1.8 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | (0) | 17.3 | 8.9 |

| 塊茎 皮なし 水煮 | 71 | 80.6 | 1.7 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | (0) | 16.9 | 3.1 |

| 塊茎 皮なし 蒸し | 76 | 78.8 | 1.9 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | (0) | 18.1 | 3.5 |

| 塊茎 皮なし 電子レンジ | 78 | 78.0 | 1.9 | 0.1 | Tr | Tr | 0.01 | (0) | 19.0 | 3.5 |

・Trは未測定であるが、文献等により微量に含まれていると推定されるもの

・水煮、蒸しの脂肪酸の成分値は類似食品から推計や計算により求めた値、または諸外国の食品成分表の収載値から借用した値、原材料配合割合を基に計算した値。

| 無機質 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 食材名 | ナトリウム mg | カリウム mg | カルシウム mg | マグネシウム mg | リン mg | 鉄 mg | 亜鉛 mg | 銅 mg | マンガン mg | ヨウ素 μg |

| 塊茎 皮なし 生 | 1 | 410 | 4 | 19 | 47 | 0.4 | 0.2 | 0.09 | 0.37 | 1 |

| 塊茎 皮なし 水煮 | 1 | 340 | 4 | 16 | 32 | 0.6 | 0.2 | 0.10 | 0.10 | 0 |

| 塊茎 皮なし 蒸し | 1 | 420 | 5 | 24 | 38 | 0.6 | 0.3 | 0.08 | 0.12 | Tr |

| 塊茎 皮なし 電子レンジ | 1 | 430 | 4 | 20 | 47 | 0.4 | 0.3 | 0.10 | 0.40 | 1 |

| ビタミン | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 食材名 | ビタミン A μg | ビタミン D μg | ビタミン E mg | ビタミン K μg | ビタミン B1 mg | ビタミン B2 mg | ビタミン B6 mg | ビタミン B12 μg | 葉酸 μg | ビタミン C mg |

| 塊茎 皮なし 生 | 0 | (0) | Tr | 1 | 0.09 | 0.03 | 0.20 | (0) | 20 | 28 |

| 塊茎 皮なし 水煮 | 0 | (0) | 0.1 | (0) | 0.07 | 0.03 | 0.18 | (0) | 18 | 18 |

| 塊茎 皮なし 蒸し | Tr | (0) | 0.1 | (0) | 0.08 | 0.03 | 0.22 | (0) | 21 | 11 |

| 塊茎 皮なし 電子レンジ | 0 | (0) | Tr | 1 | 0.09 | 0.03 | 0.20 | (0) | 17 | 23 |

ビタミンE :α-トコフェロールの値を記載

じゃがいもの栄養面で優れている点は炭水化物を多く含む食材の中ではカロリーが低く微量栄養素が多く含むことにあります。

特に食物繊維、カリウム、ビタミンCが含まれています。

肉じゃがのような主菜や、脂肪や塩分を多く含むフライドポテトの材料として使われることもあることから食べ合わせによっては栄養バランスが悪くなる場合もありますのでじゃがいもを多く含む主菜の場合は主食の量を減らしたりエネルギーの過剰摂取に気を付けることが重要です。

食物繊維

食物繊維は小腸で消化・吸収されずに、大腸まで達する栄養素です。

生理機能は便秘の予防のような整腸効果、血糖値上昇の抑制、血液中のコレステロール濃度の低下などが明らかになっています。

現在ではほとんどの日本人に不足している食品成分ですので、積極的に摂取することが勧められます。

日本食事摂取基準によると1日当たりの食物繊維の目標量は18~64歳で男性21g以上、女性18g以上となっています【5】。

カリウム

カリウムは細胞内の浸透圧維持、細胞の活性の維持等を担っている栄養素です。

血中のナトリウムの濃度を調節する役割があり、高血圧の予防になります。

必要以上に摂取したカリウムは、通常の場合は迅速に排泄されますが腎臓に障害がある方はカリウムの排泄能力が低下しているため摂取量を制限する必要があります。

ビタミンC

ビタミンCは生体内の酸化還元反応に関与しコラーゲンの生成と保持作用を有します。

ビタミンCは水溶性で熱に弱いビタミンであるため、調理によってゆでることによる流出や熱による分解がおこり減少してしまいますがそれでも比較的多く含まれています。

4.じゃがいもの選び方、調理方法、保存方法

じゃがいもの選び方

新鮮で貯蔵性の高いじゃがいもを選ぶためには芽が生えていないことと表面に傷が無いことを確認するといいでしょう。

じゃがいもの芽にはアルカロイドのソラニンが含まれており、消化障害や神経障害の毒性を持ちます。

芽を取り除くことで本体を食べることができますが芽の成長に栄養を消費してしまうため芽が食べる前に消費することが重要です。

また日光を浴び表面が緑色になったじゃがいもにもソラニンが多く含まれているため食べることができません。

ソラニンを多く含むじゃがいもは独特の苦みがあり喉が焼けるような感じになるためそのような状態になったら速やかに食べるのをやめましょう。

じゃがいもの調理方法

下処理

じゃがいもは皮を剥いたり、切った状態で放置しておくと褐変し見た目が悪くなってしまいます。

褐変の原因はフェノール化合物のクロロゲン酸が鉄イオンと結合することや酵素反応による酸化によるものです。

すぐに調理しない場合は水につけておくと褐変を防ぐことができます。

水にレモン汁や酢などを加えて酸性にすれば褐変を防ぐ効果は強くなります。

加熱調理

じゃがいもは品種によって向いている料理が異なります。

例えばメークインのようなホクホクとした食感のじゃがいもはフライドポテトやベークドポテト、マッシュドポテトに向いています。

マッシュドポテトやヴィシソワーズなどじゃがいもの粘りを出したくない料理は細胞を壊さずにじゃがいもを潰すことでおいしく作ることができます。

具体的には細胞壁の成分であるペクチンの特性を活かし60℃付近をゆっくりと通過するように加熱することが重要です。

ペクチンは60℃付近になるとペクチンメチルエステラーゼという酵素が活性化し、β-脱離が起こりにくくなり硬い仕上がりになります。

この状態でじゃがいもをつぶすと細胞を壊さずに細かくすることができ粘り気の少ない滑らかな舌触りに仕上げることができます。

対して男爵はねっとりとした食感で構造がしっかりとしているためグラタンや肉じゃがなどの煮込み料理に向いています。

じゃがいもの保存方法

じゃがいもは直射日光を避けた冷暗所で保管するのが好ましいです。

温度が高いと発芽してしまうため、理想的な保管条件は7~10℃といわれています。

逆に温度が低すぎる環境で保管すると代謝が複雑に変化しデンプンや糖が分解されます。

この状態のじゃがいもが糖を多く含むため焦げやすくなります。

冷凍での保管はじゃがいもの水分が分離し食感が悪くなるのでおすすめしません。

参考文献 下線ありのものはクリックで参考先に飛ぶことができます。

【1】植物和名ー学名インデックス YList:Solanum tuberosum L.

【2】秋田県野菜栽培技術指針:農林水産省 PP290-292

【3】香西みどり監訳:マギーキッチンサイエンス -食材から食卓まで、共立出版株式会社、2021、P274,PP290-293

【4】日本食品成分表 2023八訂 じゃがいも

食品成分表はエクセルの栄養計算ソフトが付いている医歯薬出版がおすすめです!

5年おきに改訂しているため最新版であることを確認した上で購入したほうがいいです(2024時点は8訂が最新)。

コメント