だいこんは、アブラナ科に分類される中央アジア原産の植物です【1】。

同じアブラナ科の食材として白菜、カブ、小松菜などがあります。

だいこんの食用部は肥大した根と葉です。

一般的に流通しているだいこんは青首大根で地域の特産品では桜島だいこんや守口だいこんがあります。

この記事では主に青首大根について紹介します。

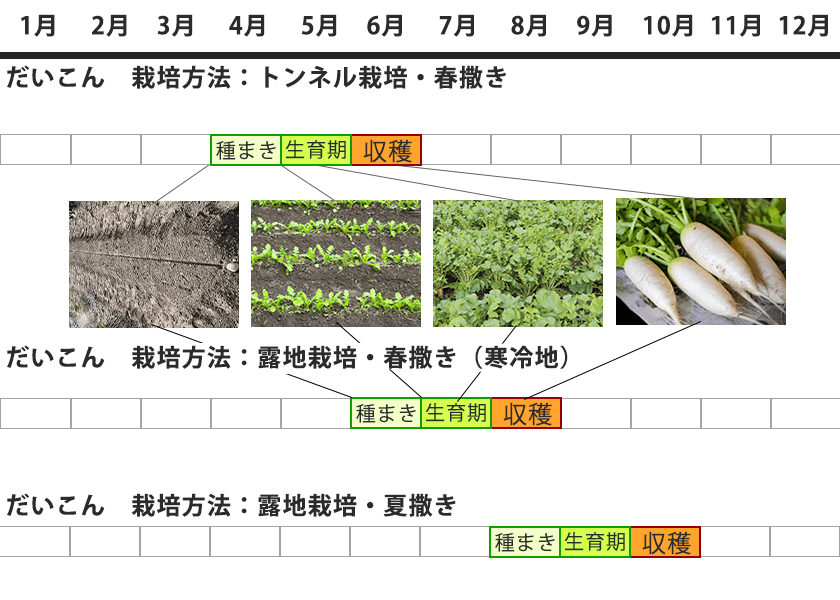

・だいこんの栽培時期は春撒きと夏撒きがある

春撒きの寒い時期に栽培を開始する場合はトンネル栽培を行う

詳しくは→1.生産方法と旬の時期 だいこんはこのようにしてできるへ

・だいこんの辛味成分はイソチアシアネート

だいこんの辛味成分は酵素反応によって生成されるためだいこんを加熱すると辛くなくなる。

詳しくは→2.だいこんの特徴 風味や食感についてへ

・だいこんの葉の部分はミネラルやビタミンが豊富!

だいこんの葉は食物繊維の摂取源としても有効

詳しくは→3.だいこんの栄養評価へ

・だいこんは下茹でをしてから煮込むことで味が染みやすくなる

詳しくは→4.だいこんの選び方、調理方法、保存方法へ

だいこんの栽培から収穫までの流れの例【2】

1.生産方法と旬の時期 だいこんはこのようにしてできる

だいこんの播種の時期は春撒き(4~5月頃)と夏撒き(8~9月)があります。

だいこんは育ち始めは風や寒さに弱いため防寒シートをかぶせてトンネル栽培を行います。

寒冷地の場合は1ヶ月ほど栽培時期をずらします。

播種後2~3ヶ月ほどで収穫でき、春撒きの場合は6月頃、夏撒きの場合は10月頃に収穫されます。

だいこんは栽培時期をずらし産地リレーによって通年で流通が可能な食材となります。

だいこんは寒さにさらされると甘味が増すといわれ旬の時期は冬になります。

だいこんは①播種 ②間引き ③土寄せ ④収穫の流れで生産されます。

播種

だいこんは収穫時期が比較的短いため育苗ポットで育てずに畑に直接種まきを行う場合が多いです。

根を可食部とする食材であるため1本の太くてきれいな根を作るために深めに耕していきます。

発芽率を高めるために2~3粒ずつ撒いていきます。

間引き

間引きはだいこんが発芽し本葉が3枚ほどに育った段階で行います。

育ちが良いものを残し、栄養を1本に集中させます。

この段階のだいこんは風などにより容易に傷がつきやすいため安定させるために軽く土寄せや防風対策を行います。

土寄せ

本葉が5~6枚になるころに土寄せは行われます。

また、土壌の通気性をよくするために根の周りを軽く耕します。

追肥は過剰に行うと葉が育ちすぎて根に栄養がいかなくなる為、成長が遅い時など状態を見て行います。

収穫

青首だいこんの場合は根の上部が青くなり根が十分に肥大した段階で行います。

2.だいこんの特徴 風味や食感について

だいこんは水分を多く含み生の場合はシャキシャキとしていて加熱すると軟らかくてジューシーな食感になります。

だいこんはアブラナ科に特有の硫黄臭をもち、生の状態だと辛味を感じます。

だいこんの辛味の主成分は、トランス-4-メチルチオ‐3‐ブテニルイソチアシアネートです【3】。

イソチアシアネート類は、だいこん中には糖と結びついた形で存在しこの状態では辛みを感じません。

だいこんをすりおろしたり、切ったりして組織が破壊されることで酵素のミロシナーゼとイソチアシアネートが反応すること辛味成分に変化します。

加熱しただいこんが辛くないのは熱により酵素が失活することによるものです。

イソチアシアネートは下部に多く含まれるため一般的に上部よりも下部のほうが辛味が強い傾向にあります。

だいこんのその他の特徴としてアミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼなどの消化酵素が含まれている点があげられます。

これらの消化酵素は熱や酸に弱いため加熱調理や胃酸の影響で消化を助ける効果はあまり期待できませんが、加熱前に他の食材とあわせることで食材がやわからくなったり食べやすくなる効果が期待できます。

3.だいこんの栄養評価

だいこんは日本食品成分表で様々な調理方法での100gあたりの成分値が記載されています【4】。

今回は根と葉の栄養評価をしていきます。

スマホ版は横スクロールで表全体を確認できます。

一定量含まれている栄養素は薄い色で強調表示しています。

| 脂質 | 炭水化物 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 食材名 | エネルギー kcal | 水分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 飽和脂肪酸 g | n-3系不飽和脂肪酸 g | n-6系不飽和脂肪酸 g | コレステロール mg | 炭水化物 g | 食物繊維 g |

| だいこん 葉 生 | 23 | 90.6 | 2.2 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | Tr | (0) | 5.3 | 4.0 |

| だいこん 根 皮つき 生 | 15 | 94.6 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 4.1 | 1.4 |

・Trは未測定であるが、文献等により微量に含まれていると推定されるもの

| 無機質 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 食材名 | ナトリウム mg | カリウム mg | カルシウム mg | マグネシウム mg | リン mg | 鉄 mg | 亜鉛 mg | 銅 mg | マンガン mg | ヨウ素 μg |

| だいこん 葉 生 | 48 | 400 | 260 | 22 | 52 | 3.1 | 0.3 | 0.04 | 0.27 | – |

| だいこん 根 皮つき 生 | 19 | 230 | 24 | 10 | 18 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 3 |

| ビタミン | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 食材名 | ビタミン A μg | ビタミン D μg | ビタミン E mg | ビタミン K μg | ビタミン B1 mg | ビタミン B2 mg | ビタミン B6 mg | ビタミン B12 μg | 葉酸 μg | ビタミン C mg |

| だいこん 葉 生 | 330 | (0) | 3.8 | 270 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | (0) | 140 | 53 |

| だいこん 根 皮つき 生 | (0) | (0) | 0 | Tr | 0.02 | 0.01 | 0.04 | (0) | 34 | 12 |

ビタミンE :α-トコフェロールの値を記載

だいこんは根の部分が主要な食用部で葉はおまけと考えられがちですが、100g当たりでは葉のほうがビタミン・ミネラルが豊富に含まれています。

特に葉はミネラル類はカルシウムと鉄が豊富に含まれており、ビタミン類はビタミンA、K、C、葉酸が豊富に含まれています。

食物繊維も4.0g含まれていますので食物繊維の摂取源としても有効な食材です。

ただし、ビタミンCは水溶性で熱に弱いためゆでることである程度減少することを考慮しましょう。

食品成分表に記載されているだいこん 葉 ゆでの食品100gあたりのビタミンCの含有量は21㎎です。

4.だいこんの選び方、調理方法、保存方法

だいこんの選び方

だいこんは鮮度が落ちると水分が失われハリがなくなるため、だいこんの表面の状態をみて選ぶといいでしょう。

根が割れていたり傷があるものは鮮度が落ちやすいためできるだけ表面がきれいなものを選ぶことが重要です。

葉の部分は切り落とした状態で販売していることが多いですが残っている葉の色を見ることで鮮度を見分けることができます。

だいこんの葉は鮮度が落ちてくると緑色が色あせて黄色になります。

だいこんの調理方法

下処理

だいこんは皮を桂剥きすることで煮込み料理などで味が染みやすくなり食感もやわらかになります。

おでんなどでは面取りを煮崩れを防止したり、隠し包丁を入れて味が染みこみやすくするなどの工夫ができます。

ただし、だいこんの皮にも栄養が豊富に含まれているため皮の食感が気にならない料理に関しては皮を剥かずにそのまま使用するのがおすすめです。

加熱調理

だいこんはペクチンを含むため煮込み方によってはいつまでも硬く軟らかくなりません。

ペクチンは60℃付近になるとペクチンメチルエステラーゼという酵素が活性化し、β-脱離が起こりにくくなり硬い仕上がりになります。

そのため大根をやわらかく煮込むためには60℃付近の温度帯は素早く通過するように加熱するのが重要です。

おでんのように大根を分厚く煮込む場合は下茹でしてから味付けをしたほうが味がよくしみ込みます。

だいこんを水の状態で15分ほど煮込めば下茹ですることができます。

電子レンジでは600wで15分煮込みましょう。

また、アレンジとして米のとぎ汁を使って下茹ですることでだいこんに含まれるアクを吸着させる方法も有効です。

だいこんの保存方法

だいこんは冷蔵保管が好ましいですが大きいため入りきらない場合があります。

冷蔵保存の目安は1週間ほどです*1。

すぐに使い切らない場合はたべやすい形に切っておき冷凍保存するのがおすすめです。

解凍すると水分がでてきてしまいますので冷凍のまま味噌汁や煮込み料理などに使うと味や食感に影響が少ない状態で食べることができます。

冷凍保存の目安は2~3ヶ月ほどです。

食材の状態、保存環境によって保存期間は変化します。

使用する際はカビの有無や乾燥状態、冷凍の場合は冷凍焼けしていないかなど食材の状態を見たうえで使用するか各自で判断してください。

【4】日本食品成分表 2023八訂

ダイコン 葉:(だいこん類)だいこん,葉,生 の数値を引用

ダイコン 根 皮つき:(だいこん類)だいこん,根,皮つき,生 の数値を引用

食品成分表はエクセルの栄養計算ソフトが付いている医歯薬出版がおすすめです!

5年おきに改訂しているため最新版であることを確認した上で購入したほうがいいです(2024時点は8訂が最新)。

コメント